皆さんは、焼酎はご存じですか?

日本で作られている代表的なアルコール飲料の一つであることは皆さま知っていると思います。

今回の記事は、焼酎って聞いたことはあるけど詳しく知らないなんて人に向けて簡単ですが、

焼酎と黒糖焼酎について約3回に分けて解説していこうと思います。

そもそも、焼酎っていつからあるの?

皆さんは、焼酎がいつから存在するかご存じですか?

焼酎の始まりは、色々と諸説ございますが14世紀タイからの蒸留技術が伝えられた事がきっかけとされています。しかし、起源に関してはいまだ不明な部分も多いため定かではございません。

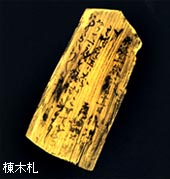

確実に、人々の生活に焼酎が溶け込んでいたと確認できたのは1559年(室町時代)より

「神社の神主がケチで一度も焼酎を飲ませてくれなかった。作次郎・助太郎」と

記載されている木札が発見されたことからことから室町時代には焼酎が存在していたことが証明されました。

このように、焼酎は400年以上の歴史を有している古来の飲み物となっております。

そんな古来より続く焼酎がどのように出来ているか説明しましょう。

焼酎は、どうやって出来るの?

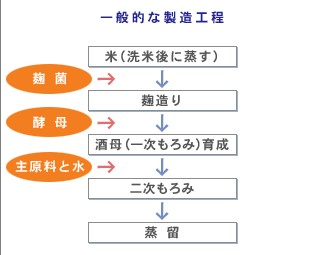

焼酎の造りですが、一覧に表しますとこのようになります。

①お米を洗米して、米を蒸す。

②蒸したお米に、麹菌を振ってお米に麹菌を付けて繁殖させる。(製麹)

③麹米に、水と酵母を混ぜて酒母を作製する。(アルコール発酵)

④酒母に、主原料と水を加えて二次もろみを作製する。

⑤二次もろみを蒸留して焼酎の完成。

簡易ではありますが、上記が焼酎の流れになります。

次に、焼酎の造りで重要な製麹とアルコール発酵、蒸留について説明します。

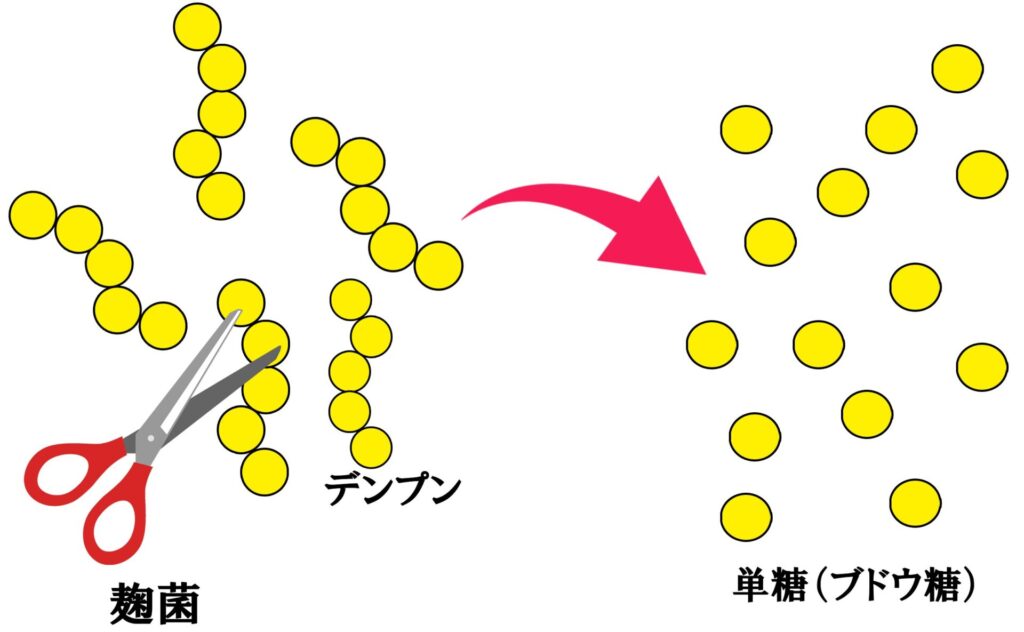

製麹

製麹とは、蒸したお米(でんぷん)を分解して単糖(ブドウ糖)に変えることを言います。

麹菌には、でんぷんなどの多糖を分解するハサミの役割を持っています。

アルコール発酵

アルコール発酵は、酵母がアルコールと二酸化炭素を作ることです。

酵母は、製麹で細かく分解した単糖を食べることで「アルコール」と「二酸化炭素」を作ることができます。

※酵母は、デンプンのような多糖は口が小さいため食べきれません。

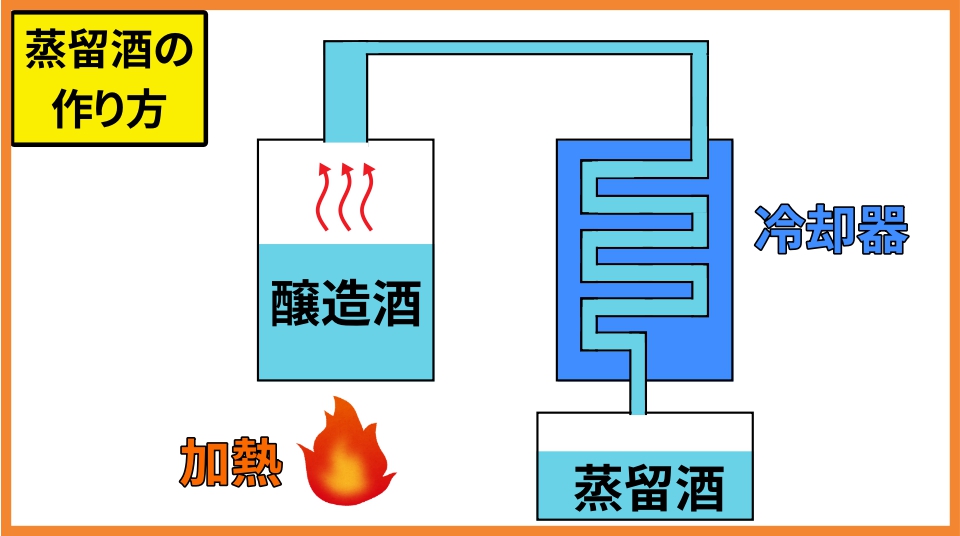

蒸留

蒸留とは、二次もろみを沸騰させて気体となったアルコールと水が配管を通り冷却器で気体を冷やすことで液体に戻すことでアルコールと水を取り出すことです。

焼酎は、糖質ゼロであることが有名ですが、その要因となるのが蒸留です。

例ですが、砂糖水に火をかけて沸騰させると蒸気が出てきて、水が抜けカラメルが出来るように砂糖は固形の為、蒸発せずに物体が残ります。

そのため、焼酎は糖質ゼロとなります。

最後に

簡単ではありますが、焼酎についてお話しました。

次回は、「焼酎とほかのアルコールの違い」について記事を書いていこうと思います。また、さらに詳しい話を聞きたいや分からないところがあればコメント欄やツイッターにてDMをいただけると確認次第何かしら返答をしていきたいと思います。

それでは、また~。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。